FX取引では、売買のタイミングを見極めるために「チャートを使った分析」が不可欠です。特に、**価格の動きやトレンドを視覚的に把握できる「テクニカル指標(インジケーター)」**は、初心者からベテランまで幅広く活用されています。

インジケーターを理解し、相場状況に応じて適切に使い分けることで、感覚ではなく「根拠ある判断」に基づくトレードが可能になります。反対に、見誤った使い方をすると、トレンド転換やダマシに振り回されてしまうこともあります。

この記事では、FXで特に使用頻度の高い主要なテクニカル指標(移動平均線、RSI、MACD、ボリンジャーバンドなど)について、見方・使い方・注意点・向いている相場までを丁寧に解説しています。

トレード判断の精度を高めたい方、インジケーターの基礎を体系的に学び直したい方に最適な内容です。

見習いスタッフ

見習いスタッフインジケーターって難しそうで、正直どれを使えばいいのか迷ってしまいます…。

大丈夫!それぞれの特徴や使いどころがわかれば、自然と自分に合う指標が見つかるよ。

- 代表的なテクニカル指標(移動平均線、RSI、MACD、ボリンジャーバンドなど)の見方と使い方を解説しています。

- 相場状況に応じたインジケーターの向き・不向きや注意点も紹介しています。

- FX初心者でも自分に合った分析手法を選びやすくなる構成です。

- 視覚的な例と共に各指標の特徴とエントリー判断のポイントを丁寧に説明しています。

この記事を読むことで、インジケーターを活用した根拠あるトレード判断ができるようになります。

- MetaTrader(MT4/MT5)で取引を開始する手順

- MT4/MT5からご希望の通貨ペアを取引する方法を解説しています。

- MT4とMT5インストール方法とログイン方法

- 取引プラットフォームのMT4/MT5のインストール方法を解説しています。

- FX初心者向けFX入門:FXの基本から取引までの完全ガイド

- FXが初めての方向けに、FXの基本について分かりやすく丁寧に解説しています。

- FX初心者向け:FXチャートの見方

- FXが初めての方向けに、チャートの見方や使い方を丁寧に解説しています。

- FXで稼げないときに見直すべき4つのポイント

- FXはギャンブルではないので、稼ぐには抑えておくポイントがあります。それらの要点をまとめています。

- FXの証拠金・必要証拠金・有効証拠金・証拠金維持率の違い

- 「証拠金」の種類について、初心者向けに分かりやすく解説しています。

- FX必要証拠金率は、レバレッジ何倍に相当する?

- 証拠金率とレバレッジの関係性について解説しています。

- 証拠金維持率から実効レバレッジへの換算表

- MT4/MT5に表示される証拠金維持率が、レバレッジ何倍に相当するのかを分かりやすい表にしています。

チャートで売買を判断するとは?

FXは、「売り・買い」の2択をどちらに取引するかの売買です。しかし、漠然と運任せで取引するとギャンブルと同じになり、損失のリスクも高くなります。

そこで、チャートを使って売買を判断します。しかし、価格の値動きだけを表したチャートのみでは、どこで売ってどこで買ってよいのか判断がつきません。

しかし、インジケーターをチャートに表示させることで、売買判断がしやすくなります。

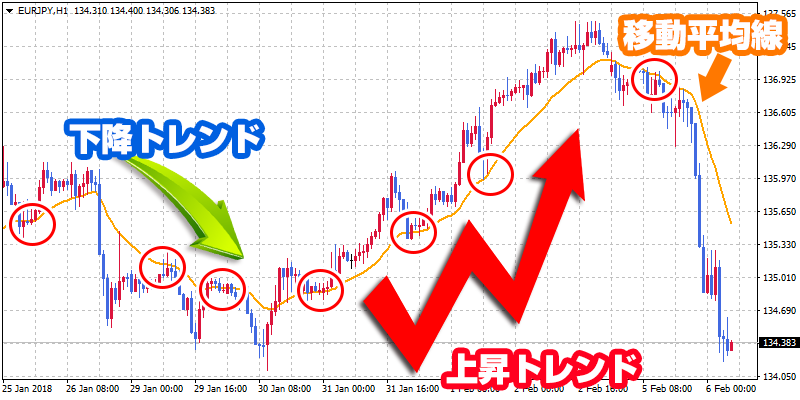

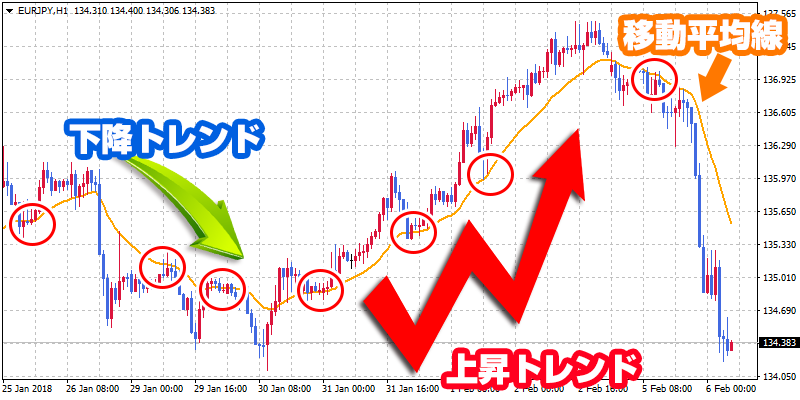

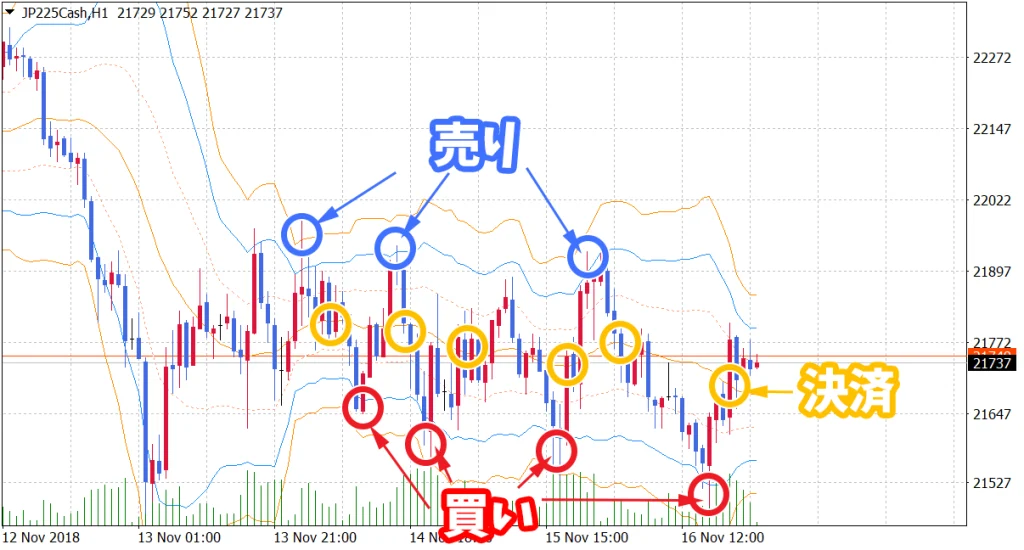

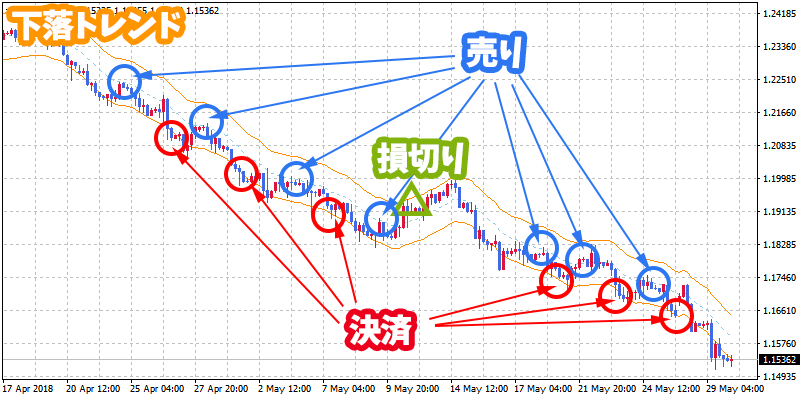

下記のチャートは、移動平均線というインジケーターを表示させた例です。赤丸の箇所で価格が反発や反落しているため、移動平均線に価格が接触したタイミングで売買判断を目安とすることができます。

このように、チャートにインジケーターという指標(テクニカル指標)を表示して分析することを「テクニカル分析」と言います。

XMTradingでは初回利用者向けのボーナス制度があります

XMの口座開設方法を画像付きでチェック

テクニカル指標とは?トレード判断を支える代表的な分析手法

FX取引において、エントリーや決済のタイミングを判断する際に欠かせないのが「テクニカル分析」です。これは、過去の価格推移や出来高といったチャート情報をもとに、相場の動向を予測するための分析手法で、特に短期〜中期の売買判断に強みを発揮します。

テクニカル分析の目的とは?

テクニカル分析の主な目的は、**「相場の方向性(トレンド)」と「売られすぎ・買われすぎの水準」**を判断し、できるだけ再現性のあるトレード判断を下すことにあります。

感情や直感に頼った取引ではなく、数値や形状という視覚的な“根拠”をもとに判断を行える点が最大の利点です。

インジケーターの基本的な分類

テクニカル分析で用いられる「インジケーター(指標)」は、大きく分けて以下の2種類に分類されます。

トレンド系指標(トレンドフォロー型)

価格の流れ(上昇/下降)を読み取るのに適しており、「順張り」スタイルに向いています。

- 移動平均線(MA):価格の平均を線で表示し、トレンド方向を把握

- MACD:異なる期間の平均線の差から、トレンド転換を判断

オシレーター系指標(逆張り型)

「相場の行き過ぎ」を判断するのに適しており、「逆張り」スタイルやレンジ相場で効果的です。

- RSI:買われすぎ・売られすぎを数値化

- ボリンジャーバンド:価格の分布幅をもとにバンドを形成し、反転の目安に

このように、インジケーターは単独で使うだけでなく、相場状況やスタイルに応じて“組み合わせて使う”ことが重要です。

次章以降では、それぞれの代表的な指標について「見方・使い方・注意点・向いている相場」の4視点から丁寧に解説していきます。

移動平均線(Moving Average)

移動平均線は、最も基本的で多くのトレーダーに利用されているトレンド系のテクニカル指標です。

過去の一定期間の終値の平均を線で結びグラフとして表示することで、価格の流れ(トレンド)を視覚的に捉えやすくなります。

シンプルな構造である一方、ほかの指標と組み合わせることで強力なエントリー判断の根拠となるため、初心者がまず最初に学ぶべきインジケーターといえます。

角度と向きで「トレンドの方向性」を判断

移動平均線の角度と価格との位置関係を見て、相場の方向性を確認します。

- 移動平均線が上向き(右肩上がり):上昇トレンド傾向(買い優勢)

- 移動平均線が下向き(右肩下がり):下降トレンド傾向(売り優勢)

- 移動平均線が横ばい:明確なトレンドがないレンジ相場

- 価格が移動平均線の上にあれば買いが優勢、下にあれば売りが優勢と判断されやすい

移動平均線の角度が急であるほど、相場の勢いが強いと考えられます。

上記チャート画像のオレンジ色の線が移動平均線です。中央あたりでオレンジ色の移動平均線が上向きになっているのがわかります。これは相場が横ばいから上昇傾向(上昇トレンド)に転じたことを示し、「買い」目線として捉えることができます。

移動平均線同士の交差(クロス)による判断

2本以上の異なる期間の移動平均線を表示すると、その交差点がトレンド転換のサインとして活用されます。

- ゴールデンクロス:短期線が中期線を下から上抜け → 買いシグナル

- デッドクロス:短期線が中期線を上から下抜け → 売りシグナル

ただし、クロスは後追いシグナルのため、他の要素と組み合わせることが重要です。

移動平均線の期間例

以下のような期間設定が一般的です。目的やトレードスタイルによって使い分けます。

| 種類 | 主な期間設定 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 短期線 | 5日、8日、13日など | タイミング重視・短期トレード向け |

| 中期線 | 21日、25日、75日など | トレンドの方向確認 |

| 長期線 | 100日、200日など | 長期的な全体相場の把握 |

移動平均線の期間の数値には特に決まりはありませんが、上記の組み合わせが一般的に使用されています。

例えば、「5MA」という移動平均線は、過去5本の為替レートの平均値をグラフにしたものです。日足チャートの場合は、5日間の為替レート平均値となり、土日を省いた1週間分の平均値がチャートに表示されます。15分足チャートの場合は、5本分なので1時間15分間(15分×5本)の為替レート平均値となります。

移動平均線の見方と使い方の詳しい解説は、下記のリンク先の記事で紹介しています。

ボリンジャーバンド(Bollinger Bands)

ボリンジャーバンドは、移動平均線の上下に価格のばらつき(標準偏差)を帯状のラインで表示するインジケーターです。

価格がどれだけ大きく動いているか(=ボラティリティ)を視覚的に把握でき、順張り・逆張りの両方に応用可能な高機能指標として広く使われています。

ボリンジャーバンドの特徴と見方

σ=√(期間 × 期間内の終値の2乗の合計 – 期間内の終値の合計の2乗) ÷ (期間 ×(期間-1))

- ±1σライン: 移動平均線の数値±標準偏差

- ±2σライン: 移動平均線の数値±2×標準偏差

- ±3σライン: 移動平均線の数値±3×標準偏差

これらの計算は、自分で手計算することなく、MT4/MT5で自動計算され、チャートにボリンジャーバンドがリアルタイムで表示されます。

- 中心線:一定期間の移動平均線(一般的には20SMA)

- ±1σ、±2σ、±3σ:価格の分布範囲(統計的には以下の確率で収まる)

| 標準偏差の幅 | 含まれる確率 | 用途の目安 |

|---|---|---|

| ±1σ | 約68.2% | 通常の値動き範囲 |

| ±2σ | 約95.4% | 価格が偏り始める水準 |

| ±3σ | 約99.7% | 異常値として認識されやすい水準 |

この構造をもとに、価格が「バンドの内側に回帰する動き」や「バンドに沿って伸びる動き」を読み取ることが可能です。

ボリンジャーバンドの使い方(順張り/逆張り)

逆張りの使い方(レンジ相場)

価格が±2σや±3σを「外側から突き抜けた」後、再びバンド内に戻るタイミングを狙う方法です。

この考え方は、「異常値はやがて正常値に戻る」という統計的正規分布の原則に基づいています。

標準偏差 = σ(シグマ)

- 「-1σ」~「+1σ」の間に値が存在する確率は68.26%

- 「-2σ」~「+2σ」の間に値が存在する確率は95.44%

- 「-3σ」~「+3σ」の間に値が存在する確率は99.73%

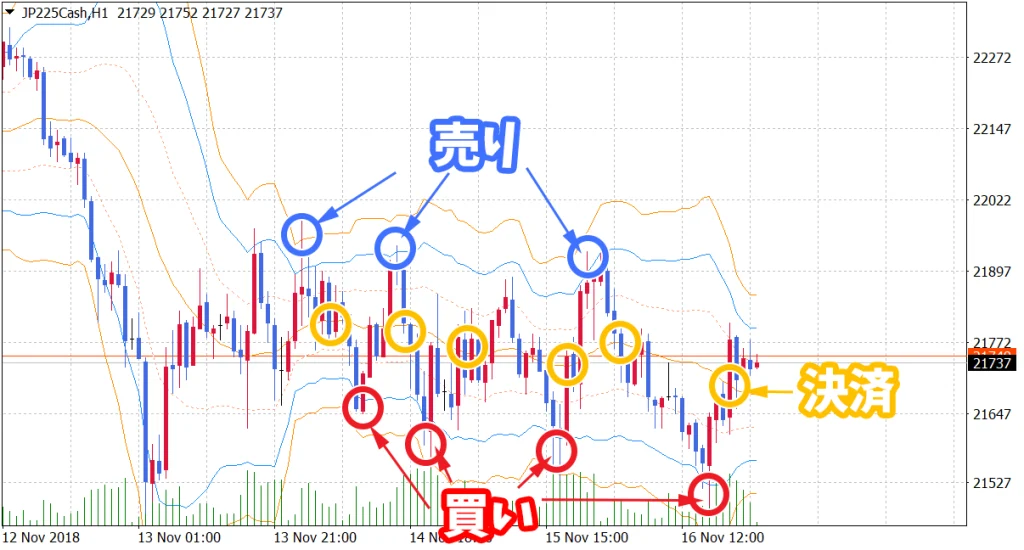

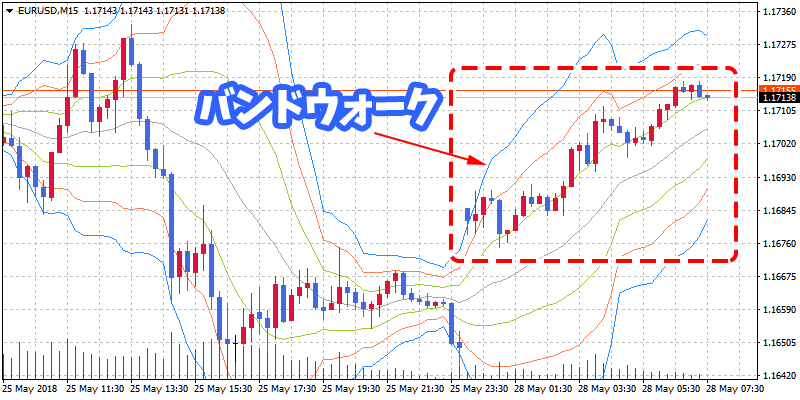

順張りの使い方(トレンド相場)

価格がバンドの上部または下部に「張りつくように推移」している状態=バンドウォークは、強いトレンドが発生している証拠とされます。

Walking The Bands(バンドウォーク)は、価格がバンドの帯を歩くように見えることから名付けられています。

このようなバンドウォークのときは「順張り」でエントリーし、バンド内への戻りで決済を狙う戦略が有効です。

- 上昇相場では、+1σで買い注文、+2σで決済

- 下降相場では、-1σで売り注文、-2σで決済

上記のチャート例では、価格がボリンジャーバンドの+1σ~+2σの間で値動きしているのが分かります。

このバンドウォークのパターンでは、+1σに価格が到達したときに買い注文をし、+2σに価格が到達した箇所で決済をするような戦略が考えられます。

主なパターン例と応用

バンドウォーク(順張り)

- 上昇トレンド中:+1σで買い、+2σで利確

- 下降トレンド中:-1σで売り、-2σで利確

スクイーズ(収縮)

バンド幅が狭まり、ボラティリティが極端に低下している状態。その後に大きなブレイクアウト(上昇/下落)が起きる兆候とされます。

エクスパンション(拡張)

バンドが広がることで、相場に勢いが生まれていることを示唆します。スクイーズからのエクスパンションがトレンド転換の起点となることも多く、順張りの準備段階として注目されます。

ボリンジャーバンドを活用した具体的な戦略は、下記のリンク先の記事で詳しく解説しています。

エンベロープ(Envelope)

エンベロープは、移動平均線を基準として、上下に一定の乖離幅を設けた2本のバンドで構成されるテクニカル指標です。

価格が「平均からどの程度離れているか」を基準にして、過熱感や反発の目安を視覚的に把握できる点が特徴です。

「価格は移動平均線から大きく乖離しても、いずれ平均に戻る」という考え方をベースにしており、逆張り/順張りの両方に対応可能なシンプルな判断指標として利用されています。

レンジ相場における逆張り取引

エンベロープが最も効果を発揮するのは、一定の価格帯を行き来するレンジ相場(ボックス相場)です。価格が上下のバンドに接触したタイミングで反転を狙う「逆張り型」のトレード手法に適しています。

- エンベロープ上限に価格が到達 → 「売り」

- エンベロープ下限に価格が到達 → 「買い」

このように、価格が平均から乖離しすぎたタイミングで「反発」を期待したポジションを取ることで、過度な値動きによる損失リスクを抑えつつ、反転を捉えることができます。

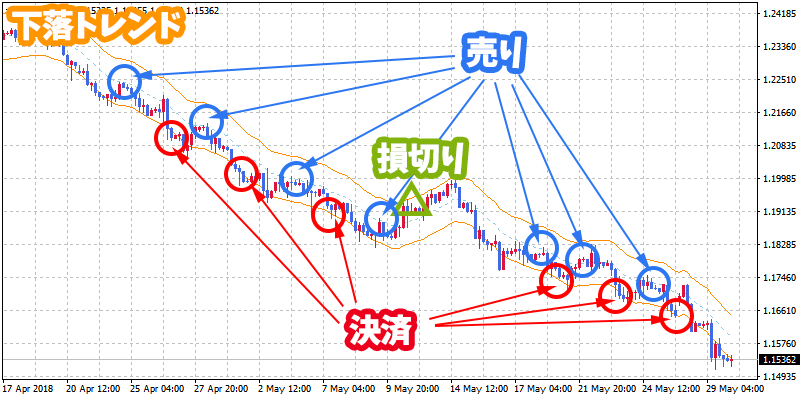

トレンド相場における順張り取引

エンベロープは、トレンド相場でも応用可能です。中央値である移動平均線を起点に、トレンド方向に順張りする戦略が有効とされています。

- 上昇相場: エンベロープ中央値(移動平均線)で買い、エンベロープ上限で利確

- 下降相場: エンベロープ中央値(移動平均線)で売り、エンベロープ下限で利確

この手法では、トレンドの流れに乗りながら、利確ポイントをエンベロープの上下バンドに設定することで、利益目標を明確にしやすくなります。

エンベロープの使い方・取引戦略の詳しい使い方は、下記のリンク先の記事で解説しています。

MACD(マックディー)

MACD(Moving Average Convergence Divergence)は、移動平均線同士の乖離(コンバージェンス/ダイバージェンス)を視覚化するオシレーター系指標です。

「トレンドの強さ」や「転換のタイミング」を捉えるのに優れており、チャート下部のサブウィンドウに表示されるのが一般的です。

短期と中期の移動平均線を元に計算された棒グラフ(MACDライン)と、そのMACDに移動平均をかけたシグナルラインの交差や0ライン(基準線)との位置関係で売買を判断します。

0ラインを基準にした売買判断

MACDには中心線として**「0ライン」**が表示され、これを基準に買い/売りの判断を行うことができます。

- MACDがマイナスから0を超えてプラスに転じた場合 → 買いシグナル

- MACDがプラスから0を割ってマイナスに転じた場合 → 売りシグナル

上記チャート例では、25EMA(オレンジ色)と75EMA(青色)の2つの移動平均線が交わる赤丸のポイントで、MACDも0(ゼロ)になっているのが分かります。25EMAが75EMAを上回りゴールデンクロスとなり、MACDもマイナスからプラスへ転じています。

このように、0を基準にMACDがプラスに転じるかマイナスに転じるかで売買を判断します。

この判断法は、移動平均線の「クロス」だけでなくトレンドの強まりを裏付ける根拠としても使われます。

シグナルとの交差でエントリー判断

MACDの棒グラフに重ねて表示される赤い線(シグナル線)との交差も重要な判断材料です。

- MACDがシグナル線を下から上抜け → ゴールデンクロス(買いシグナル)

- MACDがシグナル線を上から下抜け → デッドクロス(売りシグナル)

さらに、このクロスが0ライン付近で起こった場合、トレンドの転換点となる可能性が高くなるため、他のテクニカル要素とあわせて注目されます。

MACDを活用した戦略・チャート事例は、下記のリンク先の記事で詳しく解説しています。

RSI(アールエスアイ)

RSI(Relative Strength Index)は、一定期間内の価格変動から「買われすぎ」や「売られすぎ」の状態を判断するオシレーター系インジケーターです。

価格が上下にどれだけ動いたかの比率を0〜100%で数値化し、トレンドの勢いや反転の可能性を視覚的に捉えることができます。チャートではサブウィンドウに表示されるため、ローソク足と同時に確認できます。

数値を基準とした基本的な売買判断

RSIの最も代表的な使い方は、数値の水準をもとに「過熱感(行き過ぎ)」を判断する方法です。

- 70%以上:買われすぎ → 売りシグナル

- 30%以下:売られすぎ → 買いシグナル

上記チャート例では、青丸箇所がRSIで30%以下になっているため、「売られすぎ」と判断します。赤丸箇所はRSIが70%以上になっているため、「買われすぎ」と判断します。

このシグナルは、価格が一定のレンジ内で動いているとき(=レンジ相場)に特に効果を発揮します。

ダイバージェンスからトレンド転換を見抜く

RSIの値動きと実際の価格チャートが逆方向に動く「ダイバージェンス(乖離)」は、トレンド転換の初期サインとして多くのトレーダーに注目されています。

- 強気ダイバージェンス(買いサイン)

- 価格が下落を続けているのに、RSIが上昇 → 下げ止まりや反発の兆し

- 弱気ダイバージェンス(売りサイン)

- 価格が上昇を続けているのに、RSIが下降 → 上げ止まりや反落の兆し

特にトレンド終盤におけるダイバージェンスは、早めのポジション調整や利確の判断材料として活用されます。

RSIのトレンド方向とトレンドラインの活用

RSIそのものにも「トレンド」が生まれます。価格と同様に、RSIチャート上にトレンドラインを引いて分析することで、ブレイクアウトや反転のタイミングを補足的に把握できます。

- RSIの高値・安値にトレンドラインを引き、ラインを上抜けたら買い方向の勢いが強まる

- RSIの安値更新が止まり、ラインを下抜けることで下降の勢いが弱まる

これは価格チャート上のトレンドラインが引きづらい場合でも有効な判断材料となります。

RSIを活用した戦略やパターン分析の詳細は、下記のリンク先の記事で詳しく解説しています。

フィボナッチ・リトレースメント(Fibonacci Retracement)

フィボナッチ・リトレースメントは、相場の押し目や戻りの目安を視覚的に把握するためのツールで、特にスイングトレードや中長期のトレンドフォロー型戦略で活用されます。

相場が一方向に動いたあと、どの程度「戻り(調整)」が発生しやすいかを、自然界の法則として知られる“フィボナッチ比率”(23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%など)に基づいてチャート上にラインで表示します。

フィボナッチ・リトレースメントの基本構造

- 起点と終点を結ぶことで、自動的に複数の水平ライン(リトレースメントレベル)が描画される

- これらのラインは、調整が止まりやすい価格帯=サポート・レジスタンス候補として注目されます

主な使用比率と意味

| 比率 | 役割・意識されやすい水準 |

|---|---|

| 23.6% | 軽微な調整、強いトレンド中に多い |

| 38.2% | 一般的な押し・戻りの第一候補 |

| 50.0% | 正確にはフィボナッチ比ではないが、多くのトレーダーが意識 |

| 61.8% | 最も注目される「黄金比」領域 |

| 78.6% | 深めの調整。ここを抜けるとトレンド否定の可能性も |

- 上昇トレンド中:

- 高値→安値にフィボナッチを引き、38.2%〜61.8%の押しで反発→買いエントリー

- 下降トレンド中:

- 安値→高値に引き、戻り売りを狙うポイントの目安として使う

フィボナッチラインと他の要素(ローソク足の反発、移動平均線、水平線など)が重なる位置は、エントリー根拠が強化される重要な価格帯とされます。

フィボナッチ・リトレースメントの引き方や活用法は、下記のリンク先の記事で詳しく解説しています。

その他の注目インジケーター

本記事では主要なテクニカル指標を中心に解説してきましたが、FXでは他にも多くのインジケーターが活用されています。ここでは、補足的に知っておくと便利な指標を簡単に紹介します。

ストキャスティクス(Stochastics)

RSIと同様にオシレーター系の代表格で、買われすぎ・売られすぎをより細かく捉えられる指標です。

%Kと%Dの2本のラインのクロスでエントリー判断を行います。特に、レンジ相場においてトレンドが定まらず売買の判断が難しい場合、ストキャスティクスの「売られすぎ」「買われすぎ」を示すオシレーター指標が非常に役立ちます。

パラボリックSAR

トレンドの継続と転換を点(ドット)で表示する視覚的なインジケーターです。

「トレンド相場に特化」したエグジット判断に活用されます。

一目均衡表(Ichimoku Kinko Hyo)

一目均衡表は、日本で生まれた独自のテクニカル指標で、相場の「トレンド」「勢い」「サポート・レジスタンス」などを一つのチャートで総合的に判断できるのが特徴です。

**5つの線(転換線・基準線・先行スパン1・先行スパン2・遅行スパン)**を組み合わせることで、時間軸と価格のバランスから「相場の均衡点」を読み解く設計となっています。

相場に応じたインジケーターの選び方と組み合わせ例

テクニカル指標は、それぞれ得意な相場環境や判断領域が異なるため、1つだけで判断するのではなく、組み合わせて相互補完する使い方が効果的です。

トレンド相場に向く組み合わせ

トレンド相場では、「方向性の確認」と「トレンドの強さ」を同時に把握することが重要です。以下の組み合わせは、順張り戦略でのエントリー判断や、エグジットのタイミング補足に役立ちます。

- 移動平均線 + MACD

- 移動平均線で方向を確認し、MACDのクロスやゼロライン越えでエントリータイミングを補足

- (例:25日移動平均線が上向き+MACDがゼロ越え → 買い)

- フィボナッチ + ローソク足パターン

- 押し目や戻り売りの候補をフィボナッチで測り、ローソク足で反発サインを確認

- (例:61.8%ラインでピンバー出現 → 反発確率が高い)

レンジ相場に向く組み合わせ

レンジ相場では「反転ポイントの精度」が重要になります。以下の組み合わせは、逆張りスタイルの根拠強化に役立ちます。

- RSI + ボリンジャーバンド

- RSIで過熱感を数値で判断し、バンドで反発水準を視覚的に補足

- (例:RSIが30以下&-2σラインで反発 → 買い)

- ストキャスティクス + 一目均衡表の雲下限

- ストキャスのクロスでタイミングを計りつつ、雲の下限でサポートを確認

- (例:%Kが%Dを上抜け&雲のサポートで反発 → 買い)

- 同じ種類(オシレーター系×オシレーター系など)だけを重ねすぎると情報が偏る

- 判断基準が増えるほど、明確なルールを設けないと逆に迷いやすくなる

まずは「1トレンド系 × 1オシレーター系」を基本とし、実践を通じて自分に合う組み合わせを見つけていくのが近道です。

適切なインジケーターを表示すること

世界中のトレーダーに人気のインジケーター5つを紹介しましたが、取引する通貨ペアや相場の状況によりインジケーターを使い分けることが大切です。

それぞれ、トレンド相場に適したインジケーターとレンジ相場に適したインジケーターがあります。

為替レートは常に同じ値動きをするわけではないため、相場の転換時には異なるインジケーターを使用して売買の判断に利用しましょう。

一つのチャートに多くのインジケーターを表示しすぎると、チャートが見づらくなり、売買判断が難しくなります。そのため、限られたインジケーターのみを表示する方が簡単で見やすくなります。

ちなみに、上記チャート例は、3つの移動平均線(21EMA,75EMA,200EMA)とエンベロープ(14EMA,偏差0.7)、MACDの3種類のインジケーターを表示させています。

おすすめの組み合わせ別戦略はこちらで詳しく解説しています。

どのインジケーターをどう使えばいいのか、ようやく整理できてきた気がします…!

うん、それぞれの特徴が分かると、自分に合う組み合わせも見つけやすくなるよ。焦らず少しずつ試してみようね😊

- MetaTrader(MT4/MT5)で取引を開始する手順

- MT4/MT5からご希望の通貨ペアを取引する方法を解説しています。

- MT4とMT5インストール方法とログイン方法

- 取引プラットフォームのMT4/MT5のインストール方法を解説しています。

- FX初心者向けFX入門:FXの基本から取引までの完全ガイド

- FXが初めての方向けに、FXの基本について分かりやすく丁寧に解説しています。

- FX初心者向け:FXチャートの見方

- FXが初めての方向けに、チャートの見方や使い方を丁寧に解説しています。

- FXで稼げないときに見直すべき4つのポイント

- FXはギャンブルではないので、稼ぐには抑えておくポイントがあります。それらの要点をまとめています。

- FXの証拠金・必要証拠金・有効証拠金・証拠金維持率の違い

- 「証拠金」の種類について、初心者向けに分かりやすく解説しています。

- FX必要証拠金率は、レバレッジ何倍に相当する?

- 証拠金率とレバレッジの関係性について解説しています。

- 証拠金維持率から実効レバレッジへの換算表

- MT4/MT5に表示される証拠金維持率が、レバレッジ何倍に相当するのかを分かりやすい表にしています。

XMTradingでは初回利用者向けのボーナス制度があります

XMの口座開設方法を画像付きでチェック